DIE GESCHICHTE DES SCHLAGERS (3)

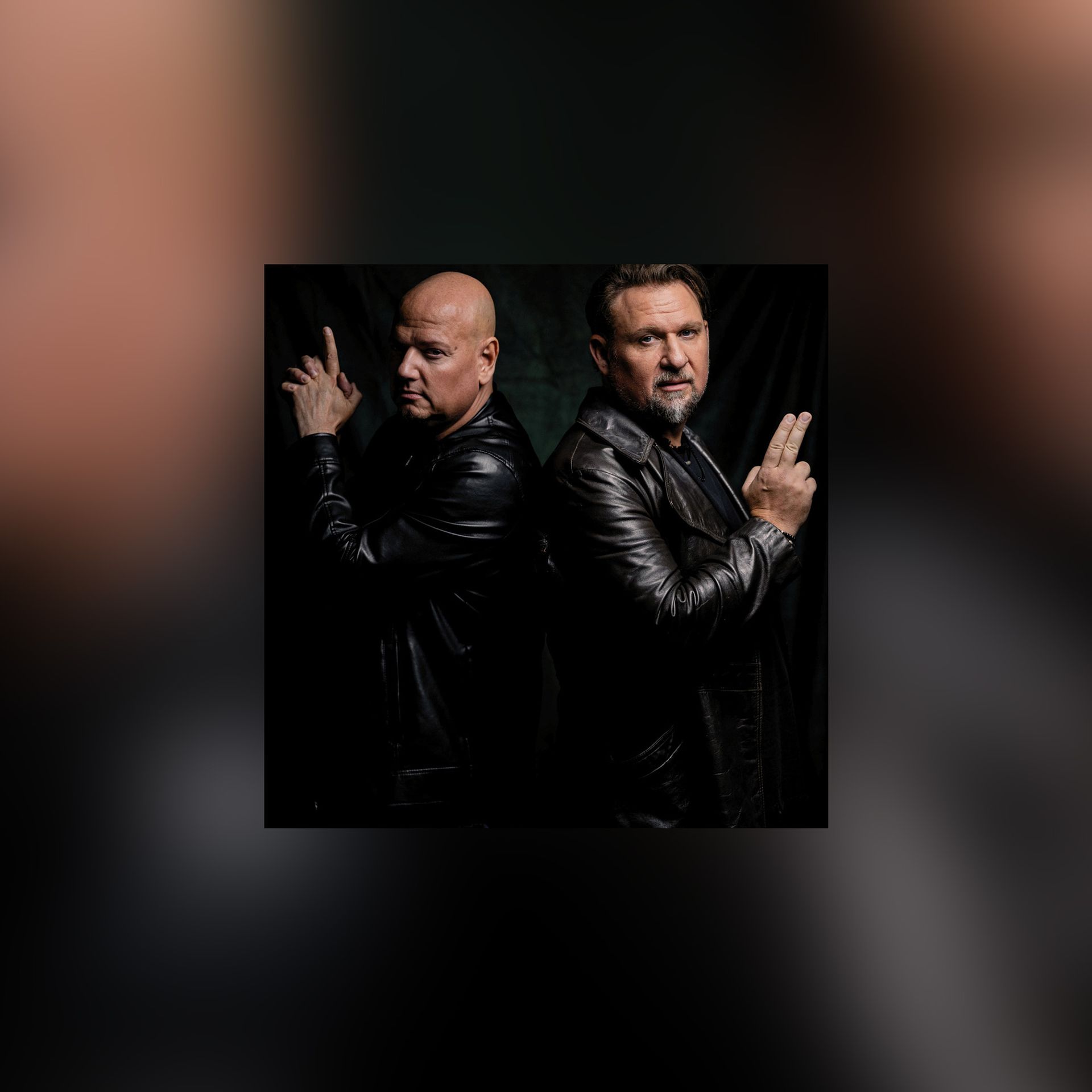

Source: Dieter Thomas Heck und Heino in der ZDF Hitparade. Foto © picture alliance

3. Songcontest, Krautrock, NDW

1955 schlug der Generaldirektor des Schweizer TV-Senders SRG und Vorsitzender der Programmkommission der Europäischen Rundfunkunion (EBU) Marcel Bezençon bei einer Konferenz in Monaco einen europäischen Schlagerwettbewerb vor. Im darauffolgenden Jahr nahm der Grand Prix Eurovision de la Chanson, heute als Eurovision Song Contest bekannt, seinen Anfang. Dies machte den heimischen Schlager über die deutschsprachigen Raum hinaus weiter bekannt. Da es beim ersten Songcontest nur 7 Teilnehmerländer gab, durfte jedes Land mit zwei Beiträgen antreten. Gewinnerin war die Schweizerin Lys Assia (siehe unten), die Bundesrepublik Deutschland schickte Walter Andreas Schwarz (4. Platz) und Freddy Quinn (11. Platz) ins Rennen. Österreich trat erstmals im darauffolgenden Jahr an, belegte allerdings mit Bob Martin den letzten Platz. Der Sieg sollte der Alpenrepublik erst 1966 mit Udo Jürgens' Merci, Cherie beschieden sein. Die BRD gewann erst 1982 mit Nicole's Ein bisschen Frieden.

1956 erschien der bis dato erfolgreichste Heimatfilm

Die Trapp-Familie, der als einer von Wenigen über die Zustände während des Zweiten Weltkriegs, insbesondere die Flucht der gleichnamigen Familie nach Amerika berichtete, frei basierend auf den Berichten von Maria Augusta Trapp. Der Film erwies sich als derart erfolgreich, dass er 1959 in geschönter Musicalfassung das amerikanische Publikum verzauberte und 1965 unter der Regie von Robert Wise mit Julie Andrews und Christopher Plummer in den Hauptrollen neu verfilmt wurde. Der Name der Hollywood-Version lautete

The Sound of Music. Obwohl er im Ausland zu einem der besten Filme aller Zeiten gekürt wurde, konnte er sich ironischerweise im deutschsprachigen Raum nicht gegen das Original durchsetzen. All das hatte der Schlager und Volksmusik-Szene zu enormem Aufschwung verholfen. Doch neue Konkurrenz war bereits am Horizont auszumachen...

In Amerika entwickelten sich neue Formen der Musik die peu à peu auch bei der europäischen Jugend ankamen: Neue Varianten von Jazz, Rhythm & Blues, Rock and Roll. Mit ihnen sollten sich auch neue Subkulturen entwickeln wie die Teds und die Mods. Der traditionellen Schlager und die Volksmusik machten dagegen einen zunehmend verstaubten und spießigen Eindruck. Was zunächst verschmerzbar war. Was machte es schon wenn ab und an ein Elvis Presley die Hitparaden für sich einnahm? Doch spätestens mit dem Aufkommen der Beat-Musik in den 60ern, dank einer gewissen Gruppe von Pilzköpfen aus Liverpool, waren Schlager und Volksmusik dabei den Staub ihrer Konkurrenz zu fressen. Der Anteil deutschsprachiger Nummer-1-Hits fiel ab 1966 von unter 50 % auf mickrige 5 %. ORF-Generalintendant Gerd Bacher führte 1968 sogar den sogenannten "Schnulzenerlass" ein, der die Quote deutschsprachiger Musik auf Ö3 drastisch senkte.

Um nicht komplett ins Abseits zu geraten spaltete sich der Schlager in den 1960ern in zwei Formen auf: Seine klassische Variante die sich mehr denn je in einem Topf mit der Volksmusik fand und der heimische Pop, der sich mehr dem Neuen öffnete und bereit war zu "experimentieren". Im Vergleich zu früher, führten Beide jedoch ein Nischendasein im Schatten der großen Stars von Übersee. Heimische Musik galt bei der Jugend einfach als uncool, sehr zum Leitwesen auch der Nachwuchsbands, die sich nicht über einen Kamm scheren lassen wollten. Aus dieser Problematik und den Einflüssen der 68er Bewegung heraus, welche die Musik aus den USA und UK zwar schätzte, dem damit verbundenen Imperialismus aber skeptisch gegenüber stand, entwickelte sich Ende der 1960er der Krautrock.

Durch Bands wie Kraftwerk - schon bevor sie elektronische Musik machten - Neu!, Can und Amon Düül gewann der Krautrock zunehmend an Bedeutung, auch international. Es fanden auch langsam wieder deutsche Texte Verwendung, wenn auch in minimalistischer und weniger eindeutiger Form. Bestes Beispiel hierfür ist Kraftwerk's 1974-Hit Autobahn, mit seinem repetitiven "Wir fahren fahren fahren auf der Autobahn". (Der überraschende Erfolg der Gruppe mit ihren kalt anmutenden Synthesizer-Klängen, sowie die elektronischen Spielereien in der Diskomusik, allen voran der italienische Komponist Giorgio Moroder, inspirierten die Schlager-Szene übrigens später dazu ihre teuren Begleitorchester durch entsprechende Geräte zu ersetzten.)

In den 1970ern feierten Schlager und deutscher Pop durch die zunehmende Verbreitung des Fernsehens ein Comeback, mit Sendungen wie der ZDF-Hitparade wurde noch einmal alles gegeben. Es war die Blütezeit von Stars wie Michael Holm, Udo und Andrea Jürgens, Christian Anders, Peter Maffay, Roy Black, Heino und viele andere. Insgesamt wurde nach Vorbild der Beatles ein stärkerer Personenkult gepflegt, auch was die Moderation betraf - man nehme nur Dieter Thomas Heck - wobei die 70er auch viele One-Hit-Wonder mit sich brachten. Auch vermengte man die Musik stärker denn je mit zeitgenössischeren Genres wie Rock und Disco, um einen etwas frischeren, hipperen Schlagerpop zu kreieren. In Österreich und dem bayrischen Raum stampfte zu der Zeit der mehr dialektbasierte Alpenrock aus dem Boden, dem wir Legenden wie Wolfgang Ambros oder Konstantin Wecker zu verdanken haben.

Aus dem Krautrock entstanden neue, weniger experimentelle Gruppen, die sich ebenfalls im Geist der 68er Bewegung sehr politisch und sozialkritisch gaben, darunter Floh de Cologne, Schroeder Roadshow, Lokomotive Kreuzberg und Ton Steine Scherben. Deutschsprachige Musik mit politischem Anspruch, die aber auch gut im Ohr lag. Dies sollte aber erst der Anfang sein: Nina Hagen die 1974 selbst noch mit Du hast den Farbfilm vergessen ein kleiner Schlagerstar in der DDR gewesen war, reiste 1976 nach England um sich der dortigen Punkszene anzuschließen und kehrte 1977 zurück um mit ihrer neugegründeten Nina Hagen Band die Germanen zu schocken. 1979 gründete sich in Düsseldorf die Rockband Fehlfarben, welche ebenfalls aus dem Alt-Punk kam und zu Vorreitern des NDW und noch später, der Hamburger Schule wurde. Immer mehr Rock- und Punkbands krachten aus dem Boden. Währenddessen entstand im isolierten West-Berlin aus dem Umfeld der frühen Deutsch-Punker, Kunststudenten und New Wave-Begeisterten heraus die Neue Deutsche Welle.

Ursprünglich noch sehr experimentell und nonkonform, entpuppte sich die Neue Deutsche Welle Anfang der 1980er überraschend als der neue heiße Scheiß, der sich an der Spitze der Hitparade neben den großen Importen behaupten konnte. Acts wie Nena, Peter Schilling und Ideal erfreuten sich großer Beliebtheit in der breiten Öffentlichkeit, während Undergroundgruppen wie Die Tödliche Doris, Foyer des Arts, Der Plan, DAF und Palais Schaumburg mehr oder weniger im Fahrwasser mitschwammen und teilweise sogar neben den traditionellen "Schlagerfuzzis" im ZDF auftreten durften. Was entweder dem Versuch der Schlagerszene geschuldet war, nicht die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen oder schlicht alles zu verkaufen das sich verkaufen ließ. Wer's noch ein gutes Stück traditioneller haben wollte, konnte ab 1981 eh den Musikantenstadl von Karl Moik andrehen!

Der bereits in den 1960ern begründete Austropop, welcher sowohl aus dem Schlager als auch dem Alpenrock entstand und durch bekannte Gestalten wie Peter Alexander, Marianne Mendt, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Peter Cornelius uvm die heimische Musikkultur aufbesserte, fand in der Neuen Deutschen Welle ebenfalls einen Nährboden für Interpreten wie DÖF, EAV und Falco. Die Grenzen begannen zunehmend zu verschwimmen. So war beispielsweise Rainhard Fendrich definitiv Austropop, aber viel zu schnulzig für die Neue Deutsche Welle. Auf der anderen Seite des Spektrums, konnte man die Einstürzenden Neubauten schwer in denselben Topf tun, obwohl sie aus derselben Szene wie die Tödliche Doris oder Palais Schaumburg kamen. Unterm Strich ging es in der heimischen Musik während der 80er recht bunt zu. Das Schlimmste sollte erst noch kommen...

Fortsetzung folgt

#FEEDBACK