DIE GANZE WELT IST EINE BÜHNE

Photo (C) Marco Federmann, Ohne Titel. Fair Use

Wer kennt das nicht: Man wacht auf in der früh, demotiviert und genervt, weil man sich einmal mehr dem täglichen Trott stellen muss, den einem das Leben in der modernen Welt auf's Auge gedrückt hat. Die Familie, der Job, Einkaufen... selbst das Abhängen mit den Freunden ist zur langweiligen Routine geworden. Wer auch noch KünstlerIn ist, sieht sich auch noch mit dem Problem konfrontiert Impulse zu vermissen, die einen zu neuen Werken inspirieren könnten.

Am Abend liegt man dann im Bett und kann nicht schlafen, weswegen man sich ein wenig dem Eskapismus widmet: Ein gutes Buch liest, eine neue Serie binged oder eine Dokumentation über historische Ereignisse schaut. Ganz schön blutrünstig wie das damals zuging. Aber irgendwie auch eine interessante Zeit, voller Abenteuer und spannender kultureller Unterschiede... Das wär's doch! Nur wie soll man sich Zugang zu diesen Erlebniswelten verschaffen? Soll man sich freiwillig zur Armee melden? Oder eine Zeitmaschine bauen? Nein, man hat ja keinen Todeswunsch, und realistisch bleiben wäre auch nicht verkehrt. Also: Was tun?

Nun, es hat auch seine Vorteile im 21. Jahrhundert zu leben! Denn es gibt mannigfache Möglichkeiten in vergleichbare Erlebniswelten und Rollen einzutauchen, ohne seinen Hals zu riskieren. Und man leistet der Allgemeinheit sogar einen wertvollen Dienst damit. Unterhält nicht nur sich und das Publikum, sondern erfüllt zugleich einen Bildungsauftrag. Vermittelt Geschichte, holt vergessenes Kulturwissens ins Gedächtnis zurück, bietet Trost und gibt Mut, inspiriert und erweitert den Horizont.

Was hier geschieht geht weit über schlichte Scharaden, das lustige Verkleiden zu Fasching und das Ausleben irgendwelcher Fantasien oder gar Fetische hinaus. Was hier geschieht bedarf eines Mindestmaß an Commitment, einer Liebe zum Detail, zu Authentizität und einem Charakter den man mit Überzeugung verkörpert. Es ist Darstellende und Immersive Kunst at its best! Also: Welche Optionen stehen uns zur Verfügung? Finden wir es heraus...

Reenactments

Photo (C) Freddy de Hosdent, "Battle of Waterloo reconstituted 2010-06-20" - Public domain, via Wikimedia Commons.

Reenactments - auch Historische Reenactments - sind meist eine Inszenierung bedeutsamer historischer Ereignisse, wie eine große Schlacht oder eine Belagerung. Diese werden vor einem größeren Publikum zur Schau gestellt, die das Geschehen aus der Distanz betrachten. Einerseits aus Gründen der Sicherheit - immerhin wird hier nicht selten auf Pferden geritten und mit Waffen gekämpft - andererseits, um die Authentizität des Schauspiels zu wahren.

Diese Form des Wiederauflebenlassens von Geschichte hat eine lange Tradition und findet sich bereits im Alten Rom wieder, wo große Schlachten für das daheimgebliebene Publikum nachgespielt wurden. Wenn auch nicht immer ganz so akkurat und in geschönter Form, um die Massen zu beeindrucken. Eine Praxis die auch in mittelalterlichen Turnieren gerne noch aufgegriffen wurde. Im 17. Jahrhundert befreite das Britische Militär die Reenactments von der Bühne und führten sie schon etwas realistischeren Ausmaßen zu.

Sie erfreuten sich rasch großer, langanhaltender Beliebtheit und erlebten mit der Romantik im 19. Jahrhundert und ihrer schamlosen Verkitschung des Mittelalters, weiteren Aufwind. Während die von fiktiver Literatur und Theaterstücken inspirierten Schlachten vor sich gingen - die in gewisser Weise das LARPen vorweg nahmen - fokussierten sich Vertreter des Militärs und Geschichtsenthusiasten zunehmend auf die historisch akkurate Darbietung. Heutzutage erfreuen sich Reenactments jedweder Epoche noch immer großer Beliebtheit, die in den USA bevorzugte Behandlung des Bürgerkriegs gilt als eines der bekanntesten Beispiele zum Thema.

Living History

Photo (C) Can Pac Swire, "Trying a musket" - CC BY-NC 2.0 via Wikimedia Commons.

Wer als Publikum einen mehr begehbaren, aus nächster Nähe zu betrachtenden Zugang zur Geschichte wünscht, wird mit dem Prinzip Living History weitaus mehr anfangen können. Hier kann man Ritter und Soldaten nicht nur bei der Zurschaustellung ihrer Rüstungen und Uniformen, sowie beim Exerzieren und Kämpfen bewundern. Man kann auch mit ihnen - bis zu einen gewissen Grad - interagieren, sich mit ihrer Kultur und den Gegenständen mit denen sie es im täglichen Leben zu tun hatten, auseinandersetzen. Was von den Akteuren schon etwas mehr Talent in Sachen Schauspiel und Improvisation verlangt. Denn man sollte möglichst nicht aus der Rolle fallen und damit die Illusion zerstören. Man findet Living History auf Mittelaltermärkten und Renaissance-Festen, es gibt aber auch eigenständigen Events, wobei der Grad an historischer Authentizität stark vom Veranstalter abhängt.

Living History ist artverwandt mit der Experimentellen Archäologie, in der sich Fachleute aus erster Hand mit den Gegebenheiten einer Epoche auseinander setzen. Etwa indem sie sich mit Werkzeugen aus der Zeit vertraut machen, die heute nicht mehr in Verwendung sind, oder für eine Weile so leben, wie es damals der Fall war. Während sie jeweilige Kleidung tragen und das jeweilige Essen zu sich nehmen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse können später im Rahmen der Living History an ein interessiertes Publikum weitervermittelt werden.

Das Feld ist im Gegensatz zu den anderen Beispielen noch relativ jung und geht auf einen Vorschlag des österreichischen Autors und Okkultisten Guido von List zurück, der in seinem 1900 erschienenen Buch "Der Wiederaufbau von Carnuntum" anregte das alte, nahe Wien gelegene Römerlager als eine Art Freilichtmuseum wiederaufzubauen, in dem nicht nur das Personal sondern auch die Gäste in entsprechender Gewandung gehüllt, die alten Zeiten erleben könnten, als wäre es die ihre.

In den 1930ern etablierte sich

Living History auch in den USA als Bestandteil der Museumspädagogik, wobei schon Ende des 19ten Jahrhunderts mit dem Kult um den Wilden Westen international eine Blaupause für das Konzept geschaffen worden war. Im deutschsprachigen Raum vor allem durch die Bücher von Karl May.

Komparserie

Photo (C) Starscream, "Filming of 'Black Thursday' at Podjazd Street, Gdynia. People on this picture are actors, extras, and film crew. 'Black Thursday' is a film about Polish 1970 protests." - CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Wer als Normalsterblicher an einem Reenactment oder Living History teilnehmen möchte, ohne sich gleich direkt mit einem Publikum auseinandersetzen zu müssen, hat - selten aber doch - Gelegenheit sich einer entsprechenden Theater-, Film- oder Fernsehproduktion anzuschließen. Für diese werden laufend KomparsInnen gesucht, die bereit sind sich im Rahmen eines Spielfilms oder einer Dokumentation mit schwerer Rüstung ausstaffiert in eine epische Schlacht zu schmeißen. Oder etwas weniger Dramatisches!

Des Geldes wegen tut man sich das, zumindest in Österreich, sicher nicht an. Und die Chancen "entdeckt" zu werden, sind selbst bei größtmöglichem Talent schwindend gering. Um in alte Zeiten einzutauchen und mal ein wenig Action zu erleben reicht es aber locker! In manchen Fällen muss man aber auch bereit sein gewisse Adjustierungen in Kauf zu nehmen, mit denen man dann auch im täglichen Leben herumlaufen muss. Der Autor dieser Zeilen spielte beispielsweise einmal einen Mönch und sah sich gezwungen, einen Monat lang mit einer Tonsur herumlaufen zu müssen.

Die Geschichte der Komparserie ist eng mit jener von Theater und Film verknüpft, allerdings unzureichend dokumentiert. Entsprechende Agenturen lassen sich in jeder größeren Stadt finden in der Filme produziert werden. Man sollte allerdings die Finger von jenen Anbietern machen, die Gebühren verlangen - die sind meistens Abzocken und bringen selten Aufträge.

Live Action Role Play (LARP)

Photo (C) Irve, "Stseen larbi Drachenfest 2012 lõpulahingust" - CC BY-SA via Wikimedia Commons.

Außenstehende denken bei LARPern schnell an eine Gruppe von Leuten, die sich gerne wie Ritter verkleiden und kämpfend durch die Wälder streifen. Und obwohl es auch durchaus solche gibt, nicht nur unter Kindern und Junggebliebenen, hält sich die Mehrheit der LARPer an gewisse Regeln die auf Prinzipien des Rollenspiels aufgebaut sind und nicht selten einem Narrativ folgen. Historische Akkuratesse nimmt dabei nicht immer die höchste Priorität ein. Man lässt sich eher von Elementen der Fantasy, Science Fiction oder

Alternate History beflügeln. Trotzdem sprich man dem LARP mancherorts durchaus einen Bildungsauftrag zu, so wurde ein deutsches Battlestar Galactica LARP 2015 von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert.

In den 1970er Jahren fanden Pen & Paper-Rollenspiele wie Dungeons & Dragons reißenden Absatz in der jungen Bevölkerung. Das gemeinsame Spiel um ein Narrativ, das meist im Mittelalter angesiedelt war, beflügelte nicht nur die Fantasie, sondern auch den Wunsch diese auszuleben. Ein Umstand der später vor allem in den USA die Sorge um einen Realitätsverlust der Kinder entfachte, was beispielsweise im Film "Labyrinth der Monster" (1982) behandelt wurde, in dem Tom Hanks seine erste große Rolle spielte. Nichtsdestotrotz entwickelte sich rasch eine Community, die ihre Rollenspiele auch hinaus in die Freie Natur tragen wollte und fleißig an ihren Kostümen arbeitete.

Ihnen kam zugute, dass es noch andere Interessengruppen gab, die sich für die Idee begeistern lassen konnten: VertreterInnen des Films und Improtheaters, sowie Geschichtsliebhaber, Strategiespieler, Militärenthusiasten, Faschingsverbände etc. 1977 fand die erste LARP-Veranstaltung

Dagorhir Battle Games in Washington D.C. statt. Seit den frühen 1990ern sind die LARPer auch im deutschsprachigen Raum verstärkt umtriebig. Der Siegeszug des Internets hat zu ihrer Popularität nur beigetragen, finden sie doch eine großzügige Nische zwischen Theater, Reenactments, Mittelaltermärkten und Cosplay-Events mit denen sie sich austauschen können.

Cosplay

Photo (C) Dustie Lohmeyer, "Cosplay at Gencon 2016: Warhammer Universe" - CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Kurz für

Costume play. Die möglichst detailgetreue Kostümierung und Darstellung vornehmlich fiktiver Charaktere, die meist auf beliebten Franchises in Film, Fernsehen, Anime, Manga u.a. basieren. Wobei auch durchaus Eigenkreationen akzeptiert werden. Im Vordergrund stehen das Engagement und die Liebe zum Detail, die Mühen die man auf sich genommen hat um möglichst atemberaubend in Erscheinung zu treten und die Kreativität, zum Beispiel bei der Auswahl der Materialien, gewisser Mechaniken oder des Narrativs.

Cosplayer werden gerne mit LARPern in einen Topf geworfen, doch obwohl es durchaus Überschneidungspunkte gibt unterscheiden sich beide doch signifikant. So sind Cosplayer eher selten in der freien Natur anzutreffen. Das Rollenspiel nimmt auch eher eine untergeordnete Rolle ein, sie bewegen sich individueller in ihrer Interaktion mit anderen Cosplayern. Entgegen LARPern haben sie allerdings nicht den Stellenwert pädagogisch wertvolle Arbeit zu leisten, was nicht immer ganz fair ist, eröffnen sie doch gerade der Jugend ein kreatives Füllhorn der Inspiration. Und auch in Sachen Marketing leisten sie einen wichtigen Beitrag für ihre Lieblingsfranchises, siehe: Earned Media.

Cosplay hat ebenfalls eine weitreichende Geschichte. So wurden auf Maskenbällen im 15. Jahrhundert bereits bekannte Figuren der Folklore dargestellt. Der französische Novellist Jules Verne lud 1877 zu einer Kostümparty ein, in der alle Gäste als Figuren aus seinen Büchern erschienen. Generell boten diese Feste ausreichend Gelegenheit in die Rolle einer fiktiven Figur zu schlüpfen. Als erstes tatsächliches Cosplay wird allerdings der Charakter des Mr. Skygack, from Mars gehandelt, der auf einem Comic von A.D. Condo basiert und 1908 als Kostüm von Mister William Fell aus Cincinnati, Ohio getragen wurde.

Als 1939 die welterste Science Fiction-Convention in Caravan Hall, New York abgehalten wurde, waren es Forrest J. Ackerman und Myrtle R. Douglas die als Erste an einem solchen teilnahmen und dabei selbstgemachte Kostüme trugen. Ein Trend der bis zum heutigen Tag anhält! Wer bereits Fredrik Knudsen's sehenswerte Dokumentation über Furries verfolgt hat, wird sich erinnern, dass auch diese als Cosplayer begannen. (Wer sie noch nicht gesehen hat, kann es

hier nachholen!)

Wrestling

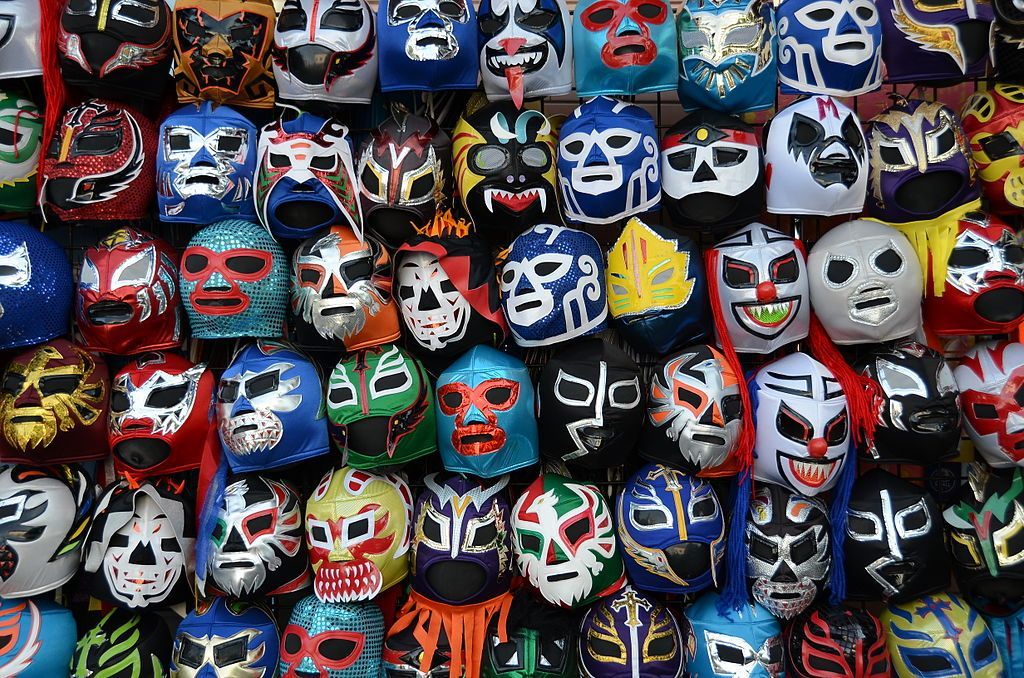

Photo (C) Jonathan McIntosh, "Lucha libre máscaras (mexican wrestling masks) found in the Mission District of San Francisco California in the United States." - CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Wrestling ist eine Schaukampf-Sportart, in der neben athletischer Leistung und Wettbewerb auch die Darbietung eine große Rolle einnimmt. Man prügelt nicht einfach sinnbefreit aufeinander ein, sondern kreiert Charaktere die im Konflikt miteinander stehen und erzählt eine packende, dramatische Storyline. Insofern müssen Wrestler nicht nur physisch topfit sein, sondern auch ihr Können in Sachen Rollenspiel beweisen können, gerade dann wenn die Ereignisse einen ungeplanten Verlauf nehmen.

Im Lucha Libre, der mexikanischen Variante des Wrestlings (hierzu auch unser Podcast mit Raffael Nagel) spielt die Maskierung eine größere Rolle. Die Luchadoras und Luchadores nehmen hier einen ähnlichen Stellenwert ein wie Superhelden (dazu gleich mehr!) In den meisten Fällen dominiert das Show-Element und man achtet sorgfältig darauf den anderen nicht zu verletzen. Es gibt aber auch Varianten wie das japanische Puroresu oder das Shoot Wrestling, das um Elemente der Mixed Martial Art erweitert wurde, wo man weniger zimperlich miteinander umgeht.

Das Wrestling geht auf das Ringen zurück, das bereits in der Antike äußerst beliebt und auch Bestandteil der originalen Olympischen Spiele war. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich daraus, insbesondere in Großbritannien, das Catch Wrestling, das einen mehr realistischeren Kampfstil einnahm, sowie Techniken und Griffe in den Vordergrund rückte. Dem 20. Jahrhundert entgegen fand das Wrestling seinen Weg in den Circus und ins Vaudeville, wo der Showcharakter schon eine etwas größere Rolle spielte.

In den 1920ern entwickelte sich in Amerika schließlich das moderne Pro-Wrestling, welches über das gesamte 20. Jahrhundert mit diversen Dachorganisationen wie der NWA (National Wrestling Alliance, 1948), der WWE (World Wrestling Entertainment, ehemals World Wrestling Federation, 1953) zu internationalem Ruhm gelangte. Darüber hinaus gibt es international einige Amateur-Wrestling-Verbände, denen man sich anschließen kann.

Real Life Superhelden (RLSH)

Photo (C) Italo Rondinella - "Superbarrio Gómez" - Source: https://www.italorondinella.com/2019/02/07/superbarrio-gomez/

Nein, hier ist uns kein Fehler unterlaufen! Es gibt tatsächlich Leute die als Superhelden aktiv sind, wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie wir es aus Comics und Filmen kennen. Vielmehr sind sie einer Art Nachbarschaftswache zu vergleichen, die für Sicherheit auf den Straßen sorgt und Menschen in Notlagen hilft. Ihre Verkleidung dient eher der Show, um sich selbst und andere zu motivieren und stärker auf Probleme aufmerksamer zu machen. In manchen Fällen dient die Maskerade aber tatsächlich auch der Wahrung der Identität, wenn es beispielsweise um den Kampf gegen einen "Bösewicht" geht, der den Helden und ihren Familien gefährlich werden könnte.

Einer der frühesten Beispiele war der brasilianische Satiriker und Aktivist Superbarrio Gómez, der 1987 aufbrach, um sich für leistbares Wohnen stark zu machen. Nach einem Erdbeben 1985 in Mexico City waren zahlreiche Menschen obdachlos geworden, auf deren Not Superbarrio Gómez mit seinen Auftritten aufmerksam machen wollte. Zu seinem Kostüm inspiriert wurde er durch den Lucha Libre-Wrestler El Santo, der sich in Comics und Filmen für dieselben Dinge einsetzte.

Superbarrio Gómez war bis zu seinem Tod 2013 noch aktiv und inspirierte Menschen auf der ganzen Welt es ihm gleich zu tun. Zu ihnen gehörten unter anderem Menganno aus Argentinien; Black Rat aus Australien; Redbud Woman aus China; Dex Laserskater aus Finnland; Park Wayne aus Israel; Entomo aus Italien oder Bromley Batman aus England. Natürlich gibt es auch in Amerika einige Vertreter, darunter Phoenix Jones aus Seattle, der die Szene allerdings mit seinen eigenen Vergehen in Verruf brachte. (Hierzu mehr in der folgenden Dokumentation von Atrocity Guide:) Darüber hinaus scheinen die RLSHs einen positiven Einfluss auf ihre Communities zu haben und eine Vorbildfunktion für die Jugend einzunehmen.

#FEEDBACK