COVER HISTORY: CAN

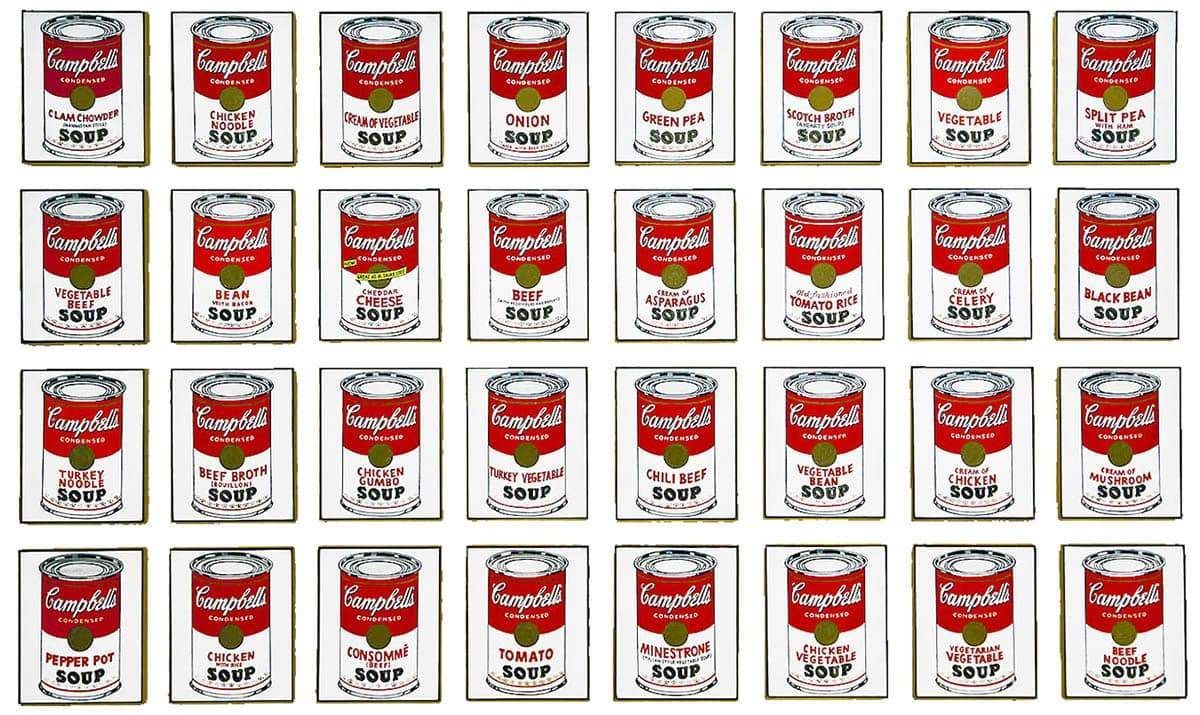

Zwischen 1961 und 62 veröffentlichte der US-amerikanische Künstler Andy Warhol 32 im Siebdruckverfahren hergestellte Pop Art-Bilder, deren Motive samt und sonders Suppendosen der Campbell Soup Company darstellten. Seine Ausstellung der Campbell's Soup Cans betitelten Werke in Ferus Gallery in Los Angeles wurde zunächst von Kritik und Skepsis begleitet, da es Warhol gewagt hatte sich den gegebenen Konventionen zu widersetzen. Sein langfristiger Erfolg in der Kunstwelt gab ihm allerdings recht!

Photo (C) Andy Warhol, Campbell’s Soup Cans, 1962, image courtesy of the Museum of Modern Art, New York.

1966 unternahm Irmin Schmidt, seines Zeichens Komponist und Tasteninstrumentalist aus Berlin, der unter Karlheinz Stockhausen in Köln studiert hatte, einen Trip nach New York, um mit der hiesigen Avantgarde-Szene auf Tuchfühlung zu gehen. Als er sich unversehens in der Blase um Warhol und das Chelsea Hotel wiederfand, bemächtigte sich ihm ein bisher nicht gekanntes Interesse an den kreativen Entfaltungsmöglichkeiten der Rock- und Jazzmusik.

Inspiriert kehrte er nach Köln zurück, wo er zusammen mit Avantgardist David C. Johnson und Musiklehrer Holger Czukay eine neue Band gründete. Zu ihnen gesellten sich ein damaliger Schüler Czukay's, der Gitarrist Michael Karoli, der durch seine esoterischen Studien ein Interesse an osteuropäischen Spielarten entwickelt hatte, und der vom Free Jazz abgekommene Schlagzeuger Jaki Liebezeit.

Als sich die Gruppe von ihrem anfänglich ethnisch-anmutendem Sound verabschiedete und den mehr energetischen, rohen Klängen des Garage Rock frönte, stieg Johnson ihm Jahr 1968 aus. An seiner Stelle trat kurzzeitig der Amerikaner Malcolm Mooney, der nur ein Jahr später auf Anraten seines Therapeuten wieder austrat und seinerseits 1970 vom japanischen Straßenmusiker Kenji "Damo" Suzuki abgelöst wurde, den Czukay und Liebezeit vor einem Münchner Café aufgabelt hatten.

Die Band nannte sich zunächst "Inner Space", entschied sich dann aber auf einen Vorschlag Mooney's hin für CAN, da das Wort in vielen Sprachen stets eine positive Bedeutung beibehält. So bedeutet es im Türkischen, je nach Kontext, so etwas wie Leben, Herzblut oder Seele. Ob sich die Gruppe dabei von Warhol's

Campbell's Soup Cans mitinspirieren ließ ist, darüber ließ sich in der Kürze der Zeit nichts finden. Einigen wenigen Quellen zufolge - die allerdings relativ allein auf weiter Flur stehen - soll zumindest das Cover des dritten Studioalbums

Ege Bamyasi (1972) eine Anspielung auf das 10 Jahre zuvor debütierende Werk sein.

In einem Artikel des britischen Magazins UNCUT erklärte Irmin Schmidt, dass hinter dem Cover eigentlich kein tieferes Konzept steckt und Jaki Liebezeit lediglich beim Einkaufen in einem türkischen Supermarkt über eine besonders markante Dose Ägäischer Okraschoten (Türkisch: Ege Bamyasi) stolperte. Auf dessen Basis gestaltete der Grafiker Ingo Trauer, der später auch für andere Krautrock-Bands wie Amon Düül II tätig war, das ikonische Albumcover.

Über die Entstehungsgeschichte des Albums gäbe es eigentlich eine Menge Interessantes zu berichten, beispielsweise wurde die ohnehin schon unter Zeitdruck stehende Produktion durch das exzessive Schachspiel von Schmidt und Suzuki in die Länge gezogen. Da es hier allerdings primär um das Cover gehen soll, verweisen wir auf dieses Video von

Pitchwork:

Waren Andy Warhol's Suppendosen ein Abbild US-amerikanischer Kultur, so spiegelt sich im Cover Ege Bamyasi's deutlich der Osten wieder. Und damit ist nicht der Eiserne Vorhang gemeint, von dem man damals noch mit Frösteln sprach. Sondern beispielsweise die Ursprünge jener Fremden, die man zwischen 1955 und 73 als Gastarbeiter willkommen geheißen hatte, nur um sie später als Parasiten zu beschimpfen, die einem angeblich die Arbeitsplätze wegnehmen. Obwohl man es bizarrerweise selbst gewesen ist, der sie überhaupt erst eingeladen hat! Und das nicht ohne Grund:

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren in den deutschsprachigen Länder viele Männer entweder zu alt geworden, nicht zurückgekehrt oder schlicht nicht mehr in der Lage zu arbeiten, kurz: Es gab nicht genügend Arbeitskräfte um die Wirtschaft nach dem Abmarsch der Alliierten wieder auf Vordermann zu bekommen. Man war auf Hilfskräfte aus anderen Ländern angewiesen, die schließlich auch tüchtig mithalfen das große Wirtschaftswunder überhaupt erst möglich zu machen. Ein kultureller Austausch fand, wenn überhaupt, nur in sehr kleinem Rahmen statt. Darüber hinaus wurde die Diaspora eher sich selbst überlassen. Absorbiert wurde eher was aus dem Westen kam, der die Leute immerhin vor den Nazis gerettet hatte. Wobei gerade der mit seinem Kulturimperialismus noch einen weitaus größeren Schaden anrichten sollte!

Campbell's Soup Cans und Ege Bamyasi sind somit auch ein Sinnbild für Mainstream und Underground. Beziehungsweise: Das Yin und Yang von Mainstream und Underground. Denn obwohl es sich beim ersten Werk um die Darstellung eines kommerziellen US-amerikanischen Produktes handelt, dürfen wir nicht vergessen, das Warhol damit die Konventionen und den Kunstbegriff seiner Zeit herausforderte. Und obwohl das Cover von Ege Bamyasi Bezug auf ein Produkt mit ethnischen Wurzeln nimmt, handelt es sich inhaltlich um eine Band die ihre dahingehenden Ambitionen erst recht wieder zugunsten eher westlich geprägter Einflüsse weiterentwickelt hat. Die wiederum, so fair muss man sein, ihre Wurzeln selbst in einer Diaspora haben!

Manche sind dem Irrglauben verfallen, dass Warhol's Dosen ausschließlich Tomatensuppe enthalten, was wohl dem Umstand geschuldet ist, dass es sich um Siebdrucke handelt und die "Beefsteak Tomato Soup" von 1897 das erste Dosenprodukt aus dem Hause Campbell war. Die Ege Bamyasi-Dose enthält dem Vernehmen nach auch keine Tomaten, aber zumindest ist eine solche links im Bild dargestellt. Unterm Strich kann man sagen, dass es sich mit der Kunst wie mit dem Wort "CAN" verhält. Je nach Kontext, nach Relation zu den Dingen, verändert sich ihre Bedeutung und wer versucht sie auf eine Dose zu reduzieren, in der immer genau das drin ist was drauf steht, der keinen Spielraum für Missverständnisse und Interpretationen lässt, hat vom Leben nichts verstanden. Oder, um Leo Tolstoi zu zitieren:

"Nirgends ist Konservatismus so schädlich wie in der Kunst."

#FEEDBACK