DIE BIBLIOTHEK VON BABEL

Ließe man eine Horde von Affen unendlich lange, wahllos auf Schreibmaschinen herumtippen, würden sie irgendwann sämtliche Werke von William Shakespeare zu Papier bringen. Dieses höchst amüsante Bild beschreibt das sogenannte Infinite-Monkey-Theorem. Ein Gedankenexperiment das in mehrfach veränderter Form bereits seit der Antike existiert und eine prominente Parabel in der Wahrscheinlichkeitstheorie bildet; einem Teilgebiet der Mathematik das sich mit Zufallsvariablen und stochastischen Prozessen beschäftigt. Anders gesagt, geht das Theorem nicht von einem bewussten Akt der Affen aus, sondern von Mustern die sich zwangsläufig ergebenden, wenn man eine Horde Affen unendlich lange alle nur formbaren Kombinationen an Zeichen durchprobieren lässt.

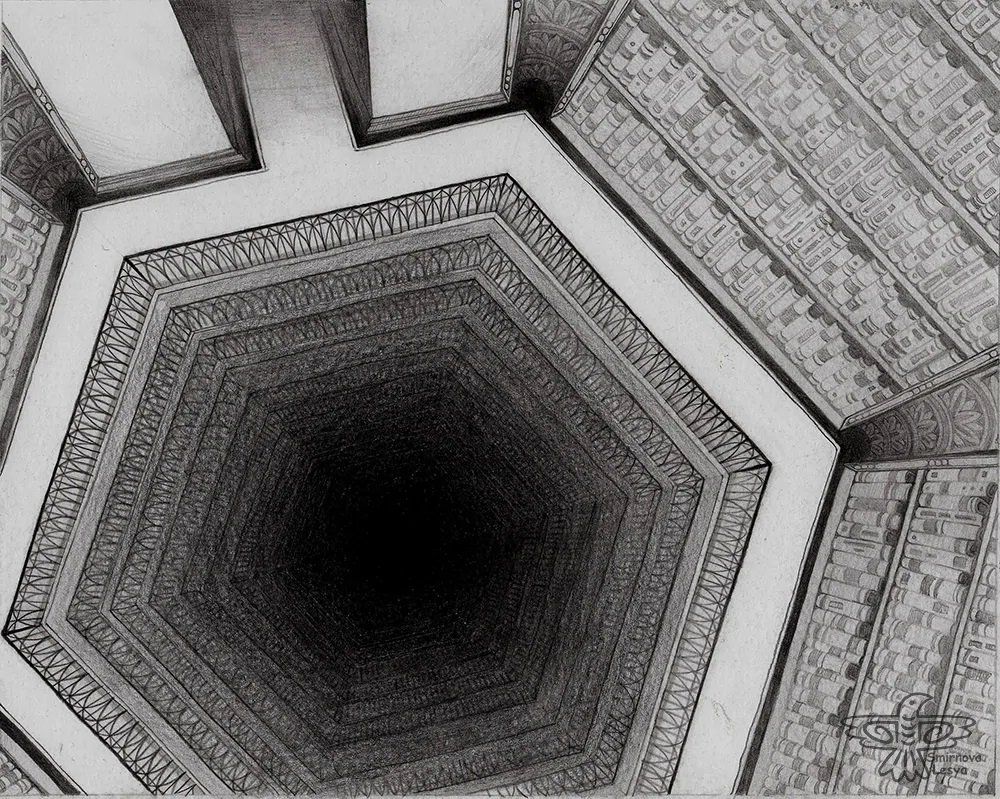

Der argentinische Schriftsteller und Bibliothekar Jorge Luis Borges (1899 - 1986) dachte das Konzept weiter, als er 1941 die Kurzgeschichte La Biblioteca de Babel verfasste. In ihr geht es um eine Welt die im Grunde eine einzige gewaltige Bibliothek ist, in der Bücher stehen, die allesamt wahllose Zeichenfolgen enthalten. Im Sinne des Infinite-Monkey-Theorems ist die Bibliothek so groß, dass sie neben einem riesigen Haufen nichtssagenden Unsinns potentiell auch alles in sich birgt, was jemals geschrieben werden könnte oder bereits geschrieben wurde, inklusive aller Wahrheiten und Antworten nach denen der Mensch nur streben kann.

Für die Bewohner dieser Welt sind aufgrund der Fülle an unsinnigen Schriften natürlich jene Bücher in denen auch nur ein halbwegs verständliches Wort steht enorm wertvoll. Das geht so weit, dass ganze Sekten gegründet werden, die in jeden Fund eine höhere Bedeutung hineininterpretieren und selbst im Wirrwarr noch eine verborgene Botschaft Gottes zu finden glauben. Es gibt Gruppen die Bücher verbrennen, Wanderer auf der Suche nach verborgenen Schätzen, Wissenschaftler die unermüdlich forschen und decodieren und so weiter und so fort.

Am Ende sind sie alle kein Stück schlauer, da sie sich zu sehr auf das Potential der Bibliothek verlassen, statt einfach ihr Leben zu leben. Denn letztlich ist es immer noch wesentlich effizienter seine Werke selbst zu verfassen, als sie dem Zufall im Angesicht der Ewigkeit zu überlassen - zumal der Mensch nicht ewig lebt. Man sollte sich die Lektionen in Borges' Erzählung gerade im heutigen Informationszeitalter besonders zu Herzen nehmen:

Auch das Internet ist eine Bibliothek, die uns mehr Wissen zugänglich macht als jemals zuvor. Und doch ist es gerade diese Fülle an Information die uns im Weg steht. Neben all den Weisheiten und fundierten Schriften finden sich dort auch ein Haufen Unsinn und Lügen, die zum Teil so überzeugend formuliert sind, dass selbst gebildete Leute darauf hereinfallen und sie unhinterfragt weitertragen. Umso wichtiger ist es nicht den ganzen Tag vor dem Computer zu versauern, in die Welt hinauszugehen, zu leben, eigene Erfahrungen zu sammeln und mit den Menschen von Angesicht zu Angesicht zu sprechen.

2015 ging eine Website des New Yorker Autors und Programmierers Jonathan Basile online, die Borges' Bibliothek zu Babel erstmals einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machte. Basile kreierte einen Algorithmus der es ihm erlaubte die Bücher seiner Bibliothek mit bis zu 104677 potentiellen Seiten zu füllen, die alle 29 wahllos angeordnete Zeichen enthalten, bestehend aus den üblichen 26 Buchstaben, Leerzeichen, Kommas und Punkten. Jedes Buch erhielt seine eigenen Koordinaten nach denen man sie in der Bibliothek finden kann. Zudem integrierte er ein Formular mit dessen Hilfe man jeden eingegebenen Text (max. 3200 Zeichen) in der Bibliothek suchen kann.

https://libraryofbabel.info/

#FEEDBACK