UK-EXPORTS: 5 GENIALE BRITISCHE COMEDY-SERIEN

Jeder kennt die Monty Pythons, Mr. Bean und Little Britain, doch die britischen Inseln haben in Sachen Comedyserien noch viel mehr zu bieten.

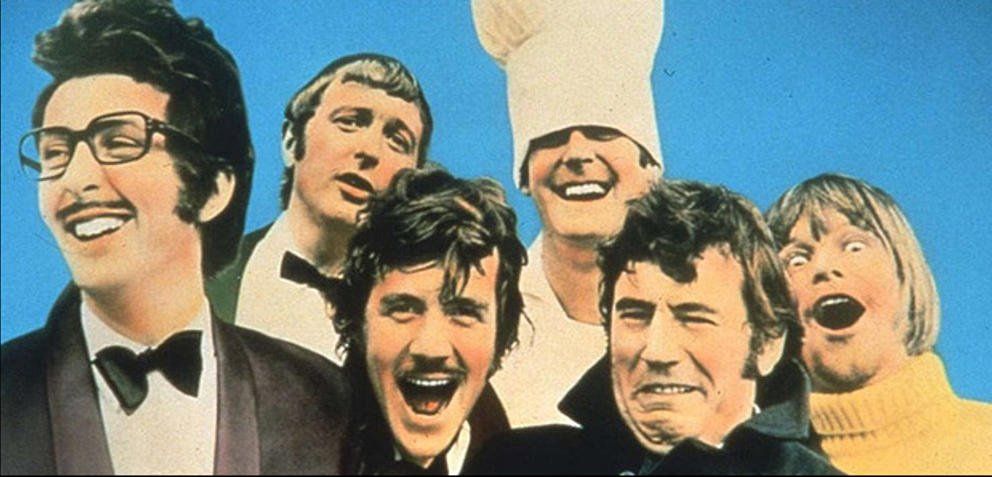

Die britische Komödie hat eine lange Tradition, zahlreiche Facetten und spiegelt auch immer die kulturellen Hintergründe ihrer Zeit wider. Der Monty Pythons Flying Circus

(BBC, 1969 - 74) bildet zum Beispiel den Höhepunkt der absurden Comedy, welcher mit Legenden wie Peter Cock und Dudley Moore oder The Goon Show

(Peter Sellers, Spike Milligan und Harry Secombe) ihren Anfang nahm und in der mehr von Punk und den Problemen der Working class geprägten Alternative Comedy der 1980er, mit Größen wie Alexei Sayle, Rik Mayall, Dawn French und Jennifer Saunders einen Gegenpol fand. In den Grauzonen begannen Legenden wie Rowan Atkinson, Emma Thompson, Stephen Fry und Hugh Laurie ihre Karrieren.

Über die Dekaden hinweg haben die BBC und ihre Konkurrenten einer Vielzahl großer Talente die Chance gegeben Serien zu produzieren, von denen einige auch heute noch absoluten Kultstatus genießen. Leider schafften es nur sehr wenige davon den internationalen Markt zu erobern. Was schade ist, denn sie sprühen nur so vor Einfallsreichtum, Charme und Intelligenz - selbst dann, wenn es nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist!

Hier ein erster Blick auf 5 sehenswerte UK Comedyserien aus fünf Dekaden. Und nein, es sind nicht die üblichen Verdächtigen!

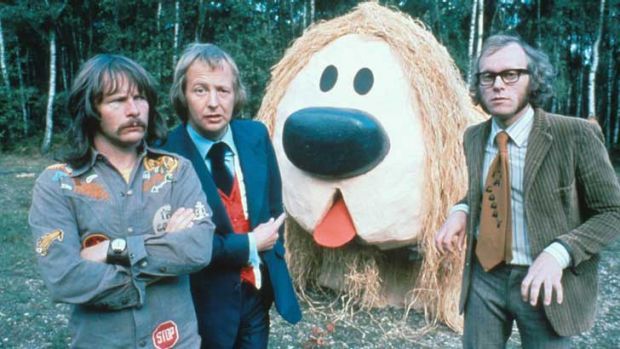

1. The Goodies (BBC, 1970 - 82)

Tim Brooke-Taylor, Graeme Garden und Bill Oddie waren Freunde und Kollegen der Monty Pythons. Sie besuchten zusammen mit Graham Chapman und John Cleese die Cambridge University wo sie sich den berühmten Cambridge Footlights

anschlossen - wie auch ein gewisser Douglas Adams. Nach einigen gemeinsamen Eskapaden erhielt das Trio die Chance eine eigene Serie auf der BBC zu produzieren, die zu einem Inbegriff der 1970er werden sollte. Im Gegensatz zu ihren Kollegen von den Pythons legten sie ihren Fokus nicht auf absurde Spielereien mit Konzepten und technischen Möglichkeiten, sondern zeichneten sich durch ihre temporeiche Komik ebenso aus wie durch ihren enormen Einfallsreichtum und ihre Liebe zum Detail. Etliche, zum Teil kontroverse Themen ihrer Zeit, wie die Punk-Bewegung, die Gleichberechtigung der Frauen, Tierversuche, Umweltverschmutzung und sogar die Apartheid kamen zur Sprache. Auch wurden zahlreiche Phänomene der Popkultur aufgegriffen und in die Handlung integriert. So haben u.a. die Brücke der Enterprise und der Roboter R2D2 einen Gastauftritt in der Serie. Ein trauriges Kuriosum um die Serie bildet der Umstand, dass vereinzelt Zuseher zu Schaden kamen, weil sie zu heftig über das Gesehene gelacht hatten. 1975 soll sich der 50-jährige Maurer Alex Mitchell über folgende Episode sogar buchstäblich "zu Tode gelacht" haben.

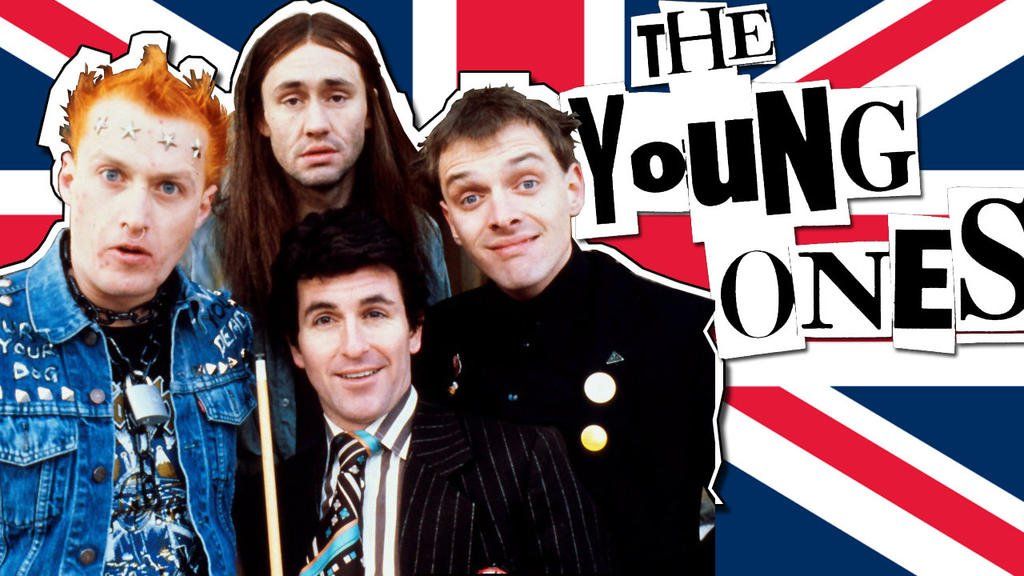

2. The Young Ones (BBC, 1982 - 84)

Die Alternative Comedy nahm ihren Anfang in der britischen Stand-Up-Szene. Man versuchte sich vom international erfolgreichen, eingebildeten Collegeboy-Humor der Pythons loszusagen und dem Establishment der Thatcher-Ära mit boshafter Satire zu begegnet die auch vor Publikumsbeschimpfungen nicht zurückschreckte. Nach dem großen Erfolg der Nachrichtensatire Not the Nine O'Clock News

(u.a. mit einem blutjungen Rowan Atkinson) gab die BBC einer Gruppe junger Stand-Up-Comedians die Chance eine eigene Serie zu produzieren - eine Entscheidung die sie schnell bereuten. Mit von der Partie waren Ben Elton (als Autor), Rik Mayall und Adrian Edmondson (später auch bekannt für die Sitcom Bottom) sowie Nigel Planer, Christopher Ryan und Alexei Sayle. Gemeinsam mit Gaststars wie Stephen Fry, Hugh Laurie und Bands wie Mötorhead u.a. stellten sie The Young Ones

auf die Beine, eine völlig neue Form von absurder Sitcom die vor prachialer Gewalt, Krach, Zerstörung und Anarchie nur so strotzte. Rotzfrech und komplett vertrottelt, jedoch clever, schlagfertig und voller unerwarteter Überraschungen.

3. Father Ted (Channel 4, 1995 - 98)

Nach Jahren der Absurdität und Eskalation fand erneut eine Wende in der britischen Comedy statt, zumindest was jene Programme betraf, die im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Vermutlich auch dem internationalen Erfolg von Mr. Bean geschuldet, wurden die Serien zunehmend bodenständiger, familienfreundlicher und verloren zunehmend ihren experimentellen Charakter. Es setzte sich aber auch zunehmend der bereits in den 1980ern begonnene Trend zum Multikulturellen fort, was auch hieß, dass der Fokus erfolgversprechender Produktionen nicht nur allein auf England gelegt wurde. Auch schottische, irische und sogar walisische Exporte ließen sich durchaus sehen. Zu den bekanntesten Vertretern und insgesamt einer der beliebtesten Sitcoms auf irischem Boden, zählt die Sitcom Father Ted, über eine Gruppe in Ungnade gefallener Priester die auf eine abgelegene irische Insel verbannt werden, wo sie allerlei Unfug anstellen der schon jenseits von Gut und Böse ist. Zum Cast gehörten Dermot Morgan als Hauptcharakter Father Ted Crilly, Ardal O'Hanlon als der völlig hirnrissige Father Dougal McGuire, Frank Kelly als immer zu betrunkener, sexsüchtiger und fluchender Father Jack Hackett und Pauline McLynn als unterbelichtete Haushälterin Mrs. Doyle.

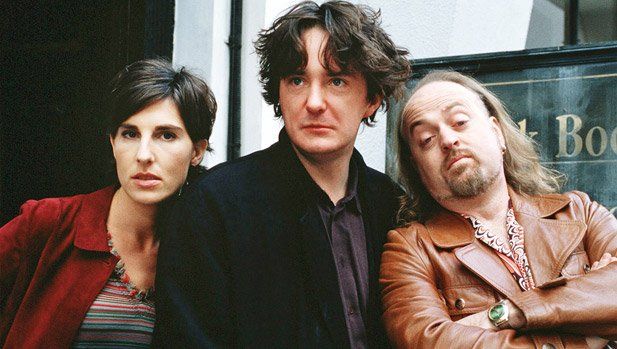

4. Black Books (Channel 4, 2000 - 04)

Um die Jahrhundertwende herum griff eine neue Generation junger Comedians nach dem Zepter der britischen Fernsehunterhaltung. Simon Pegg und Nick Frost machten mit ihrer Sitcom Spaced

von sich hören, während David Walliams und Matt Lucas mit Little Britain

internationale Erfolge feierten. Das Programm blieb im wesentlichen niederschwellig, ging aber auch mit der Zeit und öffnete wieder Nischen für etwas abgefahrenere Projekte wie das kreativ-absurde The Mighty Boosh

oder ITV's auf Konzepte des DADA aufbauende Dare To Believe. Anfang der 2000er ging auch Black Books auf Sendung, eine Sitcom von Dylan Moran über den von ihm selbst gespielten, misanthropen Buchhändler Bernhard Black, den von Bill Bailey verkörperten, sonderbaren Mitarbeiter Manny Bianco und der von Tamsin Greig grandios in Szene gesetzten Fran Katzenjammer, Bernhard's vorlauten Saufkompanin. Bei weitem einer meiner persönlichen Lieblingssitcoms und absolut Binge worthy!

5. Limmy's Show (BBC, 2010 - 13)

Machte man sich früher in Cambridge oder den einschlägigen Comedyclubs auf die Suche nach neuen Talenten, so wird man heute im World Wide Web fündig. Das beweist niemand besser als der schottische Comedian, Autor und Streamer Brian Limond alias Limmy. 2010 gab ihm die BBC eine eigene Sketchshow, die mit relativ einfachen, minimalistischen Konzepten arbeitet und einige surreale, dunkle, sogar bizarre Szenarien zutage fördert. Der bekannteste Sketch der Limmy Show wuchs sich regelrecht zu einem Meme aus. Darin stellt Limmy in alter Quiz-Manier die Frage, was schwerer ist: Ein Kilogramm Stahl oder ein Kilogramm Federn. Die Antwort lautet: Ein Kilogramm Stahl, denn Stahl ist schwerer als Federn. Dass die Antwort falsch ist scheint ihn dabei restlos zu überfordern. Die perfekte Sketchshow zum Teilen im Internet!

#FEEDBACK

Der Text von "Nóttin talar" (Die Nacht spricht) drückt tiefe Traurigkeit und den Wunsch aus, in die Vergangenheit zurückzukehren. Bilder wie ein versteckter Pfad und ein grauer Spiegel deuten auf eine Innenschau und den Wunsch hin, zur Vergangenheit zurückzukehren. Der Sänger spricht von Erinnerungen, die wie Glut brennen, und unausgesprochenen Worten, und fragt sich, ob Antworten in einer anderen Zeit existieren. Es gibt ein starkes Gefühl der Schuld und den Wunsch, vergangene Fehler ungeschehen zu machen, wobei wiederholt darum gebeten wird, Í GEGNUM TÍMANN (durch die Zeit) zurückzukehren, um Dinge zu reparieren. Das Vergehen der Zeit wird durch fallende Tage und stille Tränen dargestellt, was hervorhebt, dass die Zeit nicht umgekehrt werden kann. Der Sänger träumt von einer zweiten Chance, präsent und liebevoll zu sein. Auch wenn eine Rückkehr unmöglich sein mag und der Schmerz persönlich ist, bleibt die Hoffnung, Dinge richtigzustellen. Das Musikvideo, das drei junge Männer beim Spaß zeigt, steht im Kontrast zu diesen traurigen Texten. Es scheint hervorzuheben, wie schnell die Jugend und diese unbeschwerten Zeiten vergehen und wie Handlungen in der Jugend später zu Bedauern führen können. Die Freude im Video repräsentiert eine Zeit, die nicht zurückgebracht werden kann, und die Texte deuten darauf hin, dass die jungen Männer eines Tages zurückblicken und sich wünschen könnten, sie hätten Dinge anders gemacht. Der Unterschied zwischen den fröhlichen Bildern und den traurigen Worten betont, wie die Zeit vergeht und wie unsere vergangenen Handlungen uns belasten können. Hier gibt es mehr Informationen zum Musikprojekt: https://www.kollektiv-magazin.com/ai-musikprojekt-dominion-protocol

Eigentlich stehen sie in der zweiten Reihe und halten den großen Stars des Landes den Rücken frei. Doch wenn Thommy Pilat und David Pross gemeinsam die Bühne betreten, gehört das Rampenlicht ganz allein ihnen – und ihrem unnachahmlichen Mix aus virtuoser Musik und Wiener Kleinkunst. Wien, 15. Bezirk. Das „Tschocherl“ ist eigentlich ein Ort für die kleinen Momente, doch an diesem Abend wirkt es fast zu klein für die geballte Präsenz, die da auf der Bühne steht. Thommy Pilat und David Pross haben geladen. Wer die beiden kennt, weiß: Hier geht es nicht nur um Noten, hier geht es um das „G’fühl“. Die Edel-Dienstleister treten vor Normalerweise sind die beiden das, was man in der Branche respektvoll „Jobmusiker“ nennt. Hochkarätige Profis, die gebucht werden, wenn der Sound perfekt sitzen muss. Ob als Begleitmusiker für namhafte Austropop-Größen oder in diversen Studioformationen – Pilat und Pross haben in der heimischen Szene längst ihre Spuren hinterlassen. Doch das Duo-Projekt ist ihr Herzstück, ihre kreative Spielwiese. Hier erfüllen sie sich den Traum, die großen Gesten der Popwelt gegen die Intimität der Kleinkunst einzutauschen. Das Ergebnis ist eine Melange aus anspruchsvollem Repertoire und einem Unterhaltungswert, der oft an klassisches Kabarett grenzt. Zwei Originale: Wer sind die Männer hinter den Instrumenten? Thommy Pilat ist in Wien kein Unbekannter. Als Sänger und Gitarrist steht er normalerweise seiner eigenen Formation „Thommy Pilat & Band – Die JÄGER“ vor. Er beherrscht die Kunst, Gefühle in seine Stimme zu legen, ohne dabei ins Kitschige abzugleiten. Im Duo mit Pross übernimmt er den Part des charmanten Erzählers, dessen Gitarrenspiel so präzise wie gefühlvoll ist. David Pross hingegen ist das musikalische Schweizer Taschenmesser des Duos. „Der David kann leider jedes Instrument spielen“, scherzt ein Gast im Video – und trifft damit den Kern. Ob am Bass, am Klavier oder mit seiner markanten Stimme, die jedes Cover zu einem eigenen Song macht: Pross ist ein Vollblutmusiker durch und durch. Seine Vita ist geprägt von der Zusammenarbeit mit zahlreichen Künstlern der Wiener Szene, wobei er oft auch als Produzent und Arrangeur im Hintergrund die Fäden zieht. „Die zwei Bladen“ und der Asterix-Faktor Was den Abend im Tschocherl so besonders macht, ist die Authentizität. Die beiden nehmen sich selbst nicht zu ernst. Mit einer ordentlichen Portion Wiener Schmäh wird über das eigene Gewicht gefrotzelt – ein Insider-Witz, der sogar zu dem (inoffiziellen) Arbeitstitel „Die zwei Bladen“ führte, initiiert von ihren eigenen Partnerinnen. Vergleiche mit Asterix und Obelix oder einem „Brad Pitt in Troja“ (mit einem Augenzwinkern) fliegen durch den Raum. Es ist diese Mischung aus Selbstironie und musikalischer Perfektion, die das Publikum abholt. Man hört Klassiker wie „Ohne Dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“ oder „Marlene“, doch in der Interpretation von Pilat & Pross klingen sie nicht nach Kopie, sondern nach einer ehrlichen Hommage. Ein Abend für die Seele Das Fazit der Zuschauer ist eindeutig: „Sensationell“, „authentisch“, „einfach nur geil“. Es ist die Chemie zwischen den beiden „Männern im besten Alter“, wie es ein Fan ausdrückt, die den Funken überspringen lässt. Wenn sie am Ende des Abends „Free Falling“ anstimmen, dann glaubt man ihnen das aufs Wort. Pilat & Pross beweisen, dass man nicht immer die großen Stadien braucht, um große Kunst zu machen. Manchmal reicht ein kleines Lokal im 15. Bezirk, zwei Instrumente und zwei Musiker, die genau wissen, wer sie sind – und was sie können.