PETER AUF AHNENSUCHE

Psst! Können wir euch ein Geheimnis verraten? Hin und wieder reposten wir vom Kollektiv-Magazin ältere Beiträge aus unserem Archiv. Um uns zum Einen mehr Zeit für unsere neuen Artikeln und Podcasts zu lassen, damit sie unseren hohen Ansprüchen genügen. Zum Anderen, weil wir uns mit den alten Artikeln ja auch Mühe gegeben haben und manche davon auch nochmal ins Rampenlicht setzen wollen. Der Grund warum wir Reposts nicht auf die große Glocke hängen ist natürlich der, dass wir nicht den Eindruck erwecken wollen, dem Kollektiv-Magazin würde der Saft ausgehen, dass nichts Neues und Frisches mehr nachkommt und man gut beraten ist sich anderweitig umzusehen. Die Wahrheit ist: Uns geht Qualität vor Quantität! Und obwohl wir auch oft mit unseren Brotberufen und anderen Projekten, wie der Radiosendung

Show de Toilette beschäftigt sind, investieren wir nach wie vor viel Zeit und Energie in unsere Beiträge.

Das gesagt, mag man einwerfen, dass es in letzter Zeit doch wieder häufiger zu Reposts gekommen ist! In meinem Fall hat das einen etwas persönlicheren Grund, über den ich im heutigen Artikel sprechen möchte - wobei ich meiner Familie zuliebe leider darauf verzichten muss, allzu sehr ins Detail zu gehen! Nur soviel: Im vergangenen Jahr ist ein wichtiges Mitglied meiner Familie gestorben, was eine große Leere hinterlassen hat, die ich mit etwas Konstruktivem zu füllen versuchte. Da es seit vielen Jahren Unklarheiten über einen Zweig der Familie gab, von dem wir so gut wie nichts wissen und mir von einer halbwegs seriösen Quelle ein DNA-Kit angeboten wurde, beschloss ich die Chance zu ergreifen und auf Ahnensuche zu gehen, so gering ich den Erfolg dieses Unterfangens zunächst auch einschätzte.

Meine Erfahrung mit dem DNA-Kit

Zunächst eine Warnung: So harmlos es auch klingen mag, seine DNA an ein Labor zu schicken, um Näheres über seine Herkunft zu erfahren, sollte man doch im Hinterkopf behalten, dass man damit einen Haufen Informationen über sich und seine Familie preis gibt. Der Handel mit Informationen wie diesen ist ein dreckiges Geschäft: Man kann nie genau sagen wer sie in die Hände bekommt und was damit angestellt wird. Man sollte also sehr sorgfältig darüber nachdenken, bevor man sich so ein DNA-Kit zulegt! Rückblickend betrachtet war ich wohl selbst in keinem Zustand in dem es klug gewesen ist Entscheidungen wie diese zu treffen, doch was nutzt es jetzt noch über verschüttete Milch zu weinen!

Ich hatte mein DNA-Kit über eine Webseite bezogen, auf der ich schon vor Jahren begonnen hatte, meinen Stammbaum einzurichten - ich nenne den Anbieter aus Diskretionsgründen lieber nicht! Das hatte den Vorteil, dass der Test nicht nur relativ günstig war, ich konnte die Ergebnisse auch gleich mit der Datenbank abgleichen. Bis es soweit war vergingen allerdings mehrere, nervenzehrende Wochen und Monate. Denn meine Proben musste erst nach Amerika geschickt, genauestens analysiert und die Ergebnisse ausgewertet werden. Als es endlich soweit war, staunte ich nicht schlecht. Denn von jemandem der eben noch über einen Mangel an Migrationshintergrund geklagt hatte, war ich zu jemanden geworden der sich laut Ethnizitätsschätzung als 25,6 % Nord- und Westeuropäer, 24,1 % Balkanbewohner, 21,8 % Skandinavier, 18,6 % Engländer und 9,9 % Griechisch und Süditalienisch herausstellte.

Mir wurden nun auch Nutzer der Webseite angezeigt, die laut meiner DNA mit mir verwandt waren. Anhand der Daten konnte ich auch sehen, wie hoch der Grad der Verwandtschaft war. Mit den Eltern teilt man zum Beispiel 50 % des Erbguts, mit den Großeltern 25 % und so weiter. Cousins und Cousinen liegen natürlich noch ein bisschen tiefer, da sie sich Erbgut mit Leuten teilen, mit denen man nicht direkt verwandt ist - das heißt, im Idealfall. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich fand eine Verwandte aus dem verlorenen Zweig der Familie, mit immerhin 9,6 % Übereinstimmung und nahm Kontakt auf. Damit begann der eigentlich spannende Teil meiner Reise...

Der Stammbaum wächst

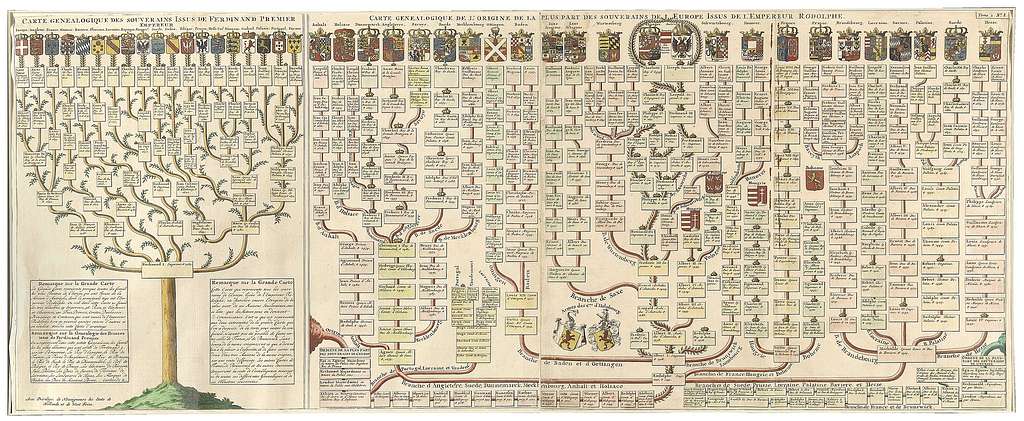

Nicht meiner! Dieser gehört der Familie Habsburg, mit der ich - meines Wissens - nichts zu schaffen habe...

Was nun begann war eine ausgiebige Recherchearbeit! Ein stetes Wühlen durch alle möglichen Stammbäume, Geburtsurkunden, Volkszählungen, Militärakten, Karten, Wikipedia-Einträge zu bestimmten geschichtlichen Ereignissen und so weiter und so fort. Das hat eine Menge Zeit und Energie verschlungen - auch da viele Daten nicht übereinstimmten und ich doppelt und dreifach nachprüfen musste. Die Ausbeute war allerdings enorm! Ich lernte so viel über die Geschichte meiner Familie das ich noch nicht wusste. Dass viele meiner Vorfahren Fischer, Farmer, Schiffsbauer und Soldaten gewesen waren - ein Pirat ist angeblich auch dabei. Und ich fand sogar eine Spur die mich nach Liverpool führte und das zu einer Zeit, da die englische Stadt keine 80.000 Einwohner zählte. Was die Frage aufwirft: Bin ich entfernt mit den Beatles verwandt?

Meine genealogische Detektivarbeit waren die Mühen definitiv wert! Man beschäftigt sich mit Dingen, mit denen man sich zuvor nie beschäftigt hatte, betrachtet historische Ereignisse wie den

Krieg von 1812 aus einer viel persönlicheren Perspektive, gewinnt dadurch soviel Einsicht in sich selbst und Inspiration mit der man eine ganze Bibliothek füllen könnte. Dafür allein war es schon wert, meine Arbeit am Kollektiv-Magazin ein bisschen schleifen zu lassen! (Aber auch nur ein bisschen, versprochen!)

Was das Durchforsten von Stammbäumen betrifft gilt auch hier: Qualität vor Quantität! Nur weil jemand einen besonders großen, scheinbar detaillierten Stammbaum hat, heißt das nicht, dass auch gründlich an der Sache gearbeitet wurde. Je mehr Dokumente aufscheinen, die das Geschriebene bestätigen, desto besser. Wobei man auch hier Vorsicht walten lassen muss! Aus einem anderen Teil meiner Familie weiß ich, wie leicht Beamte Daten und Namen durcheinander bringen, sodass sich zB der Nachname eines jeden Familienmitglieds ein bisschen anders schreibt. Man darf sich bei seinen Recherchen nie zu sicher sein und sollte alles mehrfach nachprüfen. Das direkte Gespräch mit den Leuten ist auch von unschätzbaren Wert. Nicht nur lernt man die potentielle Verwandtschaft näher kennen, man erhält auch leichter Zugriff zu weiterem Material, das für's Internet dann doch ein wenig zu persönlich ist.

Unterm Strich kann ich die Erfahrung, so frustrierend sie stellenweise auch sein kann, sehr wohl empfehlen! Man sollte halt die nötige Zeit und Geduld mitbringen, ein gutes Auge bei der Erkennung von Mustern und einen halbwegs logisch-denkenden Geist haben.

#FEEDBACK