NEBEN DEN HITS

Jeder kennt sie! Sie sind berühmt, sie sind heiß... aber was machen sie sonst so? Was sind ihre weniger bekannten Projekte?

Graham Coxon

In den 1990ern war die britische Gruppe Blur ganz groß. Sie lieferte sich mit Oasis den ultimativen Wettstreit um den Titel der besten Britpop-Band aller Zeiten. Diesem Siegeszug knüpfte Bandleader Damon Albarn im Jahr 2000 mit den von Jamie Hewlett gezeichneten Gorillaz an, die mit Hits wie Clint Eastwood und Feel Good Inc. noch größere, internationale Erfolge verbuchten und Albarn den Weg zu einem der größten Musikern unserer Zeit ebneten.

Weniger bekannt ist, dass Blur-Gitarrist Graham Coxon bereits ab 1998 eine Reihe grandioser Soloalben aufnahm, die er auf seinem eigenen Indie-Label Transcopic veröffentlichte, die er sich mit Geheimtipp-Bands wie Mower, Neon, Assembly Line People Program, Billy Childish and the Buff Medways teilte. Obwohl nicht ganz so erfolgreich wie Freund und Kollege Damon Albarn, blickt Coxon mittlerweile auf eine solide Karriere zurück. Sein 2000 erschienenes zweites Studioalbum The Golden D mag kaum bekannt sein, zählt aber zu seinen absoluten Klassikern. Neben Lo-Fi, Punk und Indie Rock, sowie einem Hauch von Funk, beinhaltet es Coverversionen von Fame and Fortune. sowie That's When I Reach For My Revolver der bostoner Post-Punk-Gruppe Mission of Burma.

Tappi Tikarrass

Die isländerische Musikerin und Sängerin Björk Guðmundsdóttir zog Anfang der 1990er nach London, um sich nach einigen Bandprojekten voll und ganz ihrer Solokarriere zu widmen. Der Erfolg gab ihr Recht! Mit Hits wie "Human Behavior", "It's Oh So Quiet" und "Army of Me" traf sie voll den Puls der Zeit. Sie war neben Portishead, Tricky und Massive Attack eine der treibenden Kräfte des 1990er Trip Hop, kooperierte mit allen möglichen Musikern aus den unterschiedlichsten Genrés und überzeugte auch als Schauspielerin in Lars van Trier's verstörenden Musikdrama Dancer in the Dark. Heute ist Björk eine lebende Legende des kunstaffinen Popbetriebs.

Aber zurück in die Vergangenheit: Zu den bereits erwähnten Bandprojekten, in die Björk bereits in ihrer Schulzeit involviert war, gehörte die 1981 in Reykjavík gegründeten Tappi Tíkarrass, die Elemente von Funk, Disko und vor allem Punk in sich verbanden. Es war Björk's erstes, wirklich ernsthaftes Projekt und ebnete ihr den Weg für die kommenden Jahre. Miranda war ihr erstes, komplettes Album aus dem Jahr 1983, das von amerikanischen Musiklegende Tony Cook produziert wurde. Die Band löste sich im selben Jahr auf, kam 2017 aber noch einmal für ein Reunion ohne Björk zusammen.

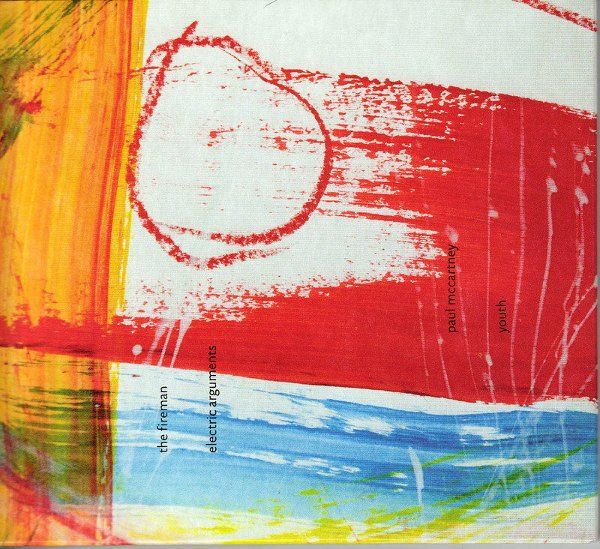

The Fireman

Paul McCartney zählt zu den ganz Großen im Business. Als Mitglied der Beatles schrieben er und John Lennon einige der großartigsten Klassiker der Popgeschichte wie Yesterday oder Eleanor Rigby. Dem folgte eine solide Karriere mit den Wings und Solo, im Verbund mit anderen Stars wie Stevie Wonder oder Michael Jackson. Er spielt bis heute, füllt Säle auf der ganzen Welt und setzt sich für zahlreiche Charities ein.

Ein Projekt von ihm das leider oft übersehen wird, da es nicht seinen sonstigen Mainstream-tauglichen Arbeiten entspricht, ist die 1992 zusammen mit Killing Joke-Bassist Youth gegründete Band The Fireman. Ihr Repertoire reicht vom durchaus experimentierfreudigen Rock bis hin zur Electronica. (Auch mir ist die Band nur durch Kollegen Manuel Waldner zu einem Begriff geworden, der gerne in den weniger befahrenen Gewässern der Musikgeschichte herumtümpelt und dazu neigt, einige hervorragende Perlen herauszufischen - Danke an dieser Stelle!) Electric Arguments ist ihr drittes Studioalbum aus dem Jahr 2008, das entgegen früherer Releases stimmlich mehr zu bieten hat, wenn auch weniger Sinn auf die Sinnhaftigkeit der Texte gelegt wurde. Insgesamt beschrieb McCartney seine Zusammenarbeit mit Youth an dem Album als Improvtheater, mit Zügen von Cut Ups im Stil von William S. Burroughs. Der Titel ist eine Anspielung auf Allan Ginsberg's Gedicht "Kansas City to St. Louis".

Brand X

Phil Collins war eine der treibenden Kräfte in der populären Rockmusik der 1980er, deren Sound er und seine Bandkollegen von Genesis stark beeinflussten. Collins trat der Band 1970 als Drummer bei und wurde 75 nach dem Abschied von Kollegen Peter Gabriel ihr neuer Leadsänger. Ab 1980 machte er sich auch im Alleingang einen Namen, produzierte einen großen Hit nach dem nächsten und kooperierte mit den Walt Disney-Studios, für deren Zeichentrickklassiker er einige Nummern komponierte, die in zahlreichen Sprachen übersetzt wurden.

Weniger bekannt ist seine 1975 gestartete Jazz fusion-Band Brand X, für die er als Drummer tätig war. Zu seinen Kollegen gehörten anfangs der Gitarrist John Goodsall, Bassist Percy Jones (der auch für Soft Machine spielte) und Keyboarder Robin Lumley (ein entfernter Verwandter von Joanna Lumley). Goodsall blieb der Gruppe aber als einziges bis heute aktives Mitglied erhalten. Ihr Debütalbum Unorthodox Behaviour von 1976 erreichte auf Anhieb Platz 191 in den amerikanischen Billboard Charts, ist heute aber mehrheitlich in Vergessenheit geraten. Es verbindet Jazz Fusion mit Elementen von Progressive Rock und zeigt eindrucksvoll was für ein flinker und grandioser Schlagzeuger Collins eigentlich ist.

Roxy Music

Brian Peter George St John le Baptiste de la Salle Eno, oder kurz: Brian Eno, ist eine Legende der populären Elektronischen Musik, bekannt für seine avantgardistischen Solowerke, als auch seine Zusammenarbeit mit Künstlern wie David Byrne von den Talking Heads, Robert Fripp von King Crimson, David Bowie an dessen Berlin-Trilogie er mitwirkte, U2 und Coldplay. Er prägte den Begriff der Ambient music, trug zudem Konzepte und technische Errungenschaften zur zeitgenössischen Musik bei.

1970 schloss er sich kurzweilig der englischen Glam art rock-Gruppe Roxy Music von Bryan Ferry an, deren gleichnamiges Debütalbum von 1972 er mit elektronischen Elementen verfeinerte. Das Album erhielt gute Kritiken und schaffte es auf Platz 10 der UK Album-Charts. 2019 wurden Roxy Music in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen.

#FEEDBACK