DARK ODDITIES #14 (CURSED EDITION)

Disclaimer: Die hier gezeigten Beiträge enthalten zum Teil erschreckendes, verstörendes Material, sowie schnelle Lichtwechsel die möglicherweise epileptische Anfälle auslösen können.

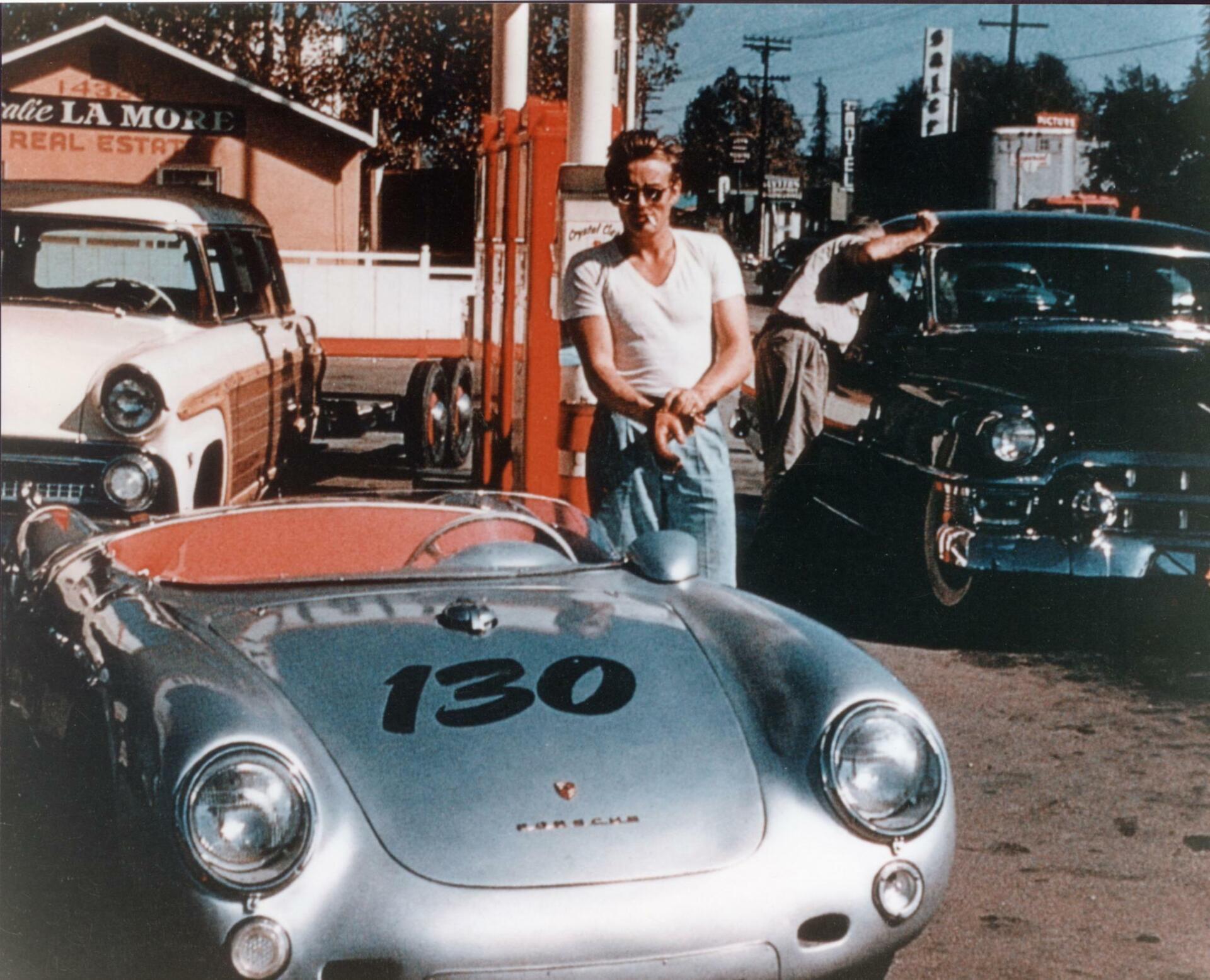

Das letzte Foto von James Dean vor seinem Tod...

Prolog

Bei Flüchen scheint es sich um einen weitverbreiteten, heidnischen Aberglauben zu handeln. Tatsächlich kann man aber auch von der Katholischen Kirche verflucht werden! So geschehen im Fall der österreichischen Fernsehproduktion Staatsoperette von 1977, die mit ihrer satirischen Aufarbeitung des Austrofaschismus einen so großen Skandal auslöste, dass seine Macher nicht nur vor Gericht gezerrt, sondern auch einem Kirchenbann (Anathema) ausgesetzt wurden. Darüber hinaus ist schon Vieles über das Thema bekannt. Jeder ist mit den Flüchen vertraut die auf alten Gräbern liegen sollen, um die Ruhe der Toten zu wahren. Oder die Legenden von Voodoo und ähnlichem. In diesem Artikel stellen wir euch wieder vier Beispiele vor, die nichts für schwache Nerven sind...

Der Teufel von Swansea

Im Zentrum der walisischen Stadt Swansea steht die St. Mary's Kirche. Das 1328 durch Henry de Gower, Bishop of Saint David's errichtete Gebäude wurde über die Jahrhunderte immer wieder renoviert, musste sich aber Ende des 19ten Jahrhunderts einem kompletten Neubau unterziehen. Sie wurde 1896 abgerissen und nach dem Design des englischen Architekten Arthur Blomfield neu errichtet. Ein einheimischer Architekt der sich für den Auftrag beworben hatte, aber zugunsten des bekanntere Blomfield abgelehnt wurde, schwor Rache. Als die Gebäude gegenüber der Kirche zum Verkauf standen kaufte er sie kurzerhand und erbaute an ihrer Stelle ein rotes Backsteingebäude, von dem aus ein handgeschnitzter Teufel mit bösem Lächeln auf den Grund der Kirche hinab blickte. Bei der Eröffnung soll der Architekt verkündet haben, dass der Teufel auch dann noch auf St Mary's blicken würde, wenn es in Schutt und Asche läge. Man lachte über seine Worte und über viele Jahrzehnte hinweg geschah nichts, bis es zwischen 19. und 21. Februar 1941 zum Swansea Blitz kam, einem großangelegten Luftangriff der Deutschen Luftwaffe, bei dem St. Mary's zerstört, das rote Backsteinhaus samt Teufel aber unbeschädigt blieb.

The Crying Boy

Es gibt eine Vielzahl von Gemälden die mit Flüchen in Verbindungen gebracht werden. Eines der bekanntesten Beispiele ist The Crying Boy. In den 1950ern vollendete der italienische Maler

Giovanni Bragolin alias Bruno Amarillo eine Reihe von Bildern die kleine weinende Jungen zeigten. Sie erwiesen sich als äußerst populär, sodass sie über die Grenzen Italiens hinaus reproduziert wurden und auch ihren Weg nach England fanden. Dort kam es in den 1980ern schließlich zu einer Reihe rätselhafter Zwischenfälle: Die Feuerwehr von Essex fand das Bild bei einigen Bränden vor, wobei es als einziger Gegenstand stets unversehrt geblieben war. Die britische Zeitung

The Sun berichtete darüber, pushte die Idee es könnte ein Fluch dahinter stecken und organisierte sogar eine Massenverbrennung von Kopien, die ihnen Leser zuschickten.

Little Bastard

James Dean war eine Filmikone der 1950er Jahre, der stets den jungen Wilden portraitierte. So legendär wie seine Lebensgeschichte waren auch die Umstände seines Todes: Dean erstand einen silbergrauen 1955 Porsche 550 Spyder mit dem Spitznamen "Little Bastard" und trat mit ihm beim Salinas Road Race an, weshalb auf ihm auch die Nummer 130 prangte. Der Legende nach soll ihm der britische Schauspieler Alec Guiness - später bekannt als Obi-Wan Kenobi - noch gewarnt haben, er werde in diesem Wagen sterben, was eine Woche später tatsächlich der Fall war. Doch selbst nach James Dean's Tod sollen die Katastrophen weitergegangen sein. Jeder der ein Ersatzteil von Little Bastard besaß oder auch nur in seinem eigenen Fahrzeug verbaut hatte, soll später ebenfalls darin verunglückt sein.

Gloomy Sunday

1933 publizierten der ungarische Pianist Rezső Seress und sein Landsmann, der Poet László Jávor ein Lied namens Szomorú vasárnap (zu deutsch: Trauriger Sonntag), das 1935 zum ersten Mal von Sänger Pál Kalmár aufgenommen wurde und zu einer gewissen Popularität gelangte. In Jávor's Text geht es um einen jungen Mann der Selbstmord begeht, nachdem seine Geliebte gestorben ist. Das Lied selbst war nicht nur melancholisch, sondern spiegelte auch die Verzweiflung in den Herzen der Menschen vor und während des Zweiten Weltkriegs wieder, was eine Publikation des Stücks zunächst erschwert hatte.

Ein Jahr später wurden sowohl von Hal Kemp als auch Paul Robeson englische Versionen unter dem Titel Gloomy Sunday veröffentlicht. Wirklich bekannt wurde es aber erst, als sich Billie Holiday im Jahre 1941 des Stoffs annahm. Zwischenzeitlich wurde Gloomy Sunday auch als "Hungarian Suicide Song" bekannt und es entstand die Urbane Legende das Lied würde Menschen tatsächlich in den Selbstmord treiben, was zahlreiche Radiosender dazu veranlasst haben soll, es aus ihrem Programm zu verbannen. Das Verbot der Billie Holiday-Version auf der BBC hielt bis 2002, die offizielle Begründung lautete allerdings, dass das Lied der Kriegsmoral geschadet hätte.

Presseberichte aus den 1930ern brachten mindestens 100 Fälle in Verbindung mit Selbstmorden in Amerika und Ungarn, die nie zur Gänze bewiesen werden konnten. Allerdings häuften sich die Vorfälle so weit, dass sogar Bestrebungen unternommen wurden weitere Aufführungen von Gloomy Sunday zu verbieten. Die Legende wurde auch durch Rezső Seress' Selbstmord im Jahr 1968 weiter angeheizt. Dennoch gibt es bis heute unzählige Versionen seines Stücks, u.a. von Ray Charles, Elvis Costello, Serge Gainsbourg, Marianne Faithfull, Sinéad O'Connor, John Williams (als Instrumentalversion für den Soundtrack zu Schindler's Liste), Björk, Venetian Snares und vielen vielen anderen.

#FEEDBACK